インターネットマーケティングにおける目標指標

どのようなことにも当てはまりますが、インターネットマーケティングにおいても、ただやみくもに行動するのではなく、物事を正しい手順で進める必要があります。正しい手順とは、目標を達成するために必要なことを正しい手順で行うということです。逆に言えば、明確な目標を設定することにより始めて目標を達成するために必要なことと正しい筋道が浮かび上がってきます。インターネットマーケティングに取り組む際には、まず、目標を設定する必要があります。

インターネットマーケティングの目標を設定する際、どのような指標を利用すればよいでしょうか。よく使われるのは CPA(Cost per cquisition)、すなわち顧客獲得単価です。これは、新たな顧客を獲得するのに 1 人あたりいくらかかったか、その費用対効果を表す指標です。

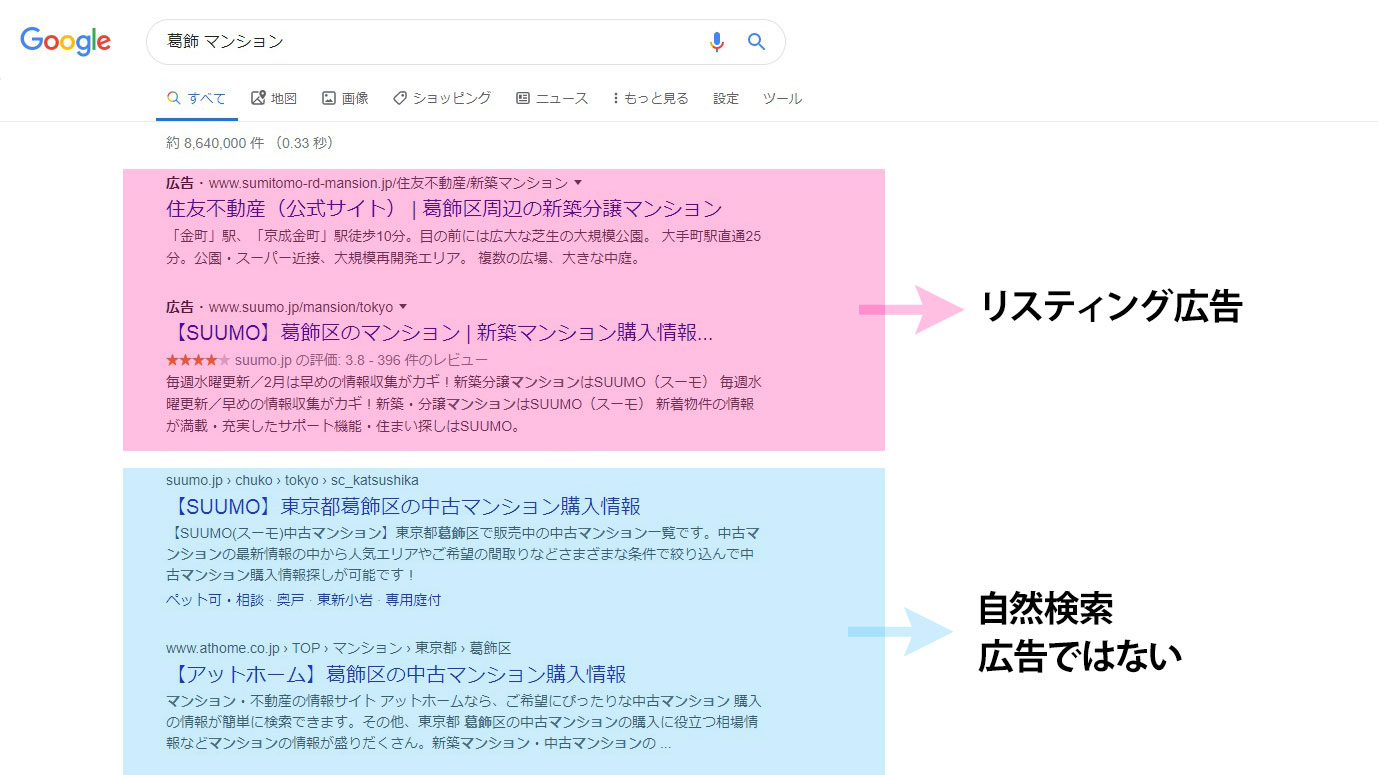

具体例として、会社のホームページを通じてお客様からのお問い合わせを獲得するために、検索エンジンにインターネット広告(リスティング広告)を出稿する状況を想定しましょう。広告費として 10 万円支払い、広告経由のお客様からのお問い合わせを 50 件獲得したならば(このような経路追跡は可能です)、CPA は 2,000 円になります。

インターネット広告が優れている点は、即効性と効果の高さです。通常、自社のホームページを検索結果の上位に表示させるためには膨大な手間とノウハウ、そして地道な作業が必要です。しかし、インターネット広告を利用すれば、お金さえ払えば検索結果の上位に自社の広告を表示できます。順位をお金で買うということです。また、インターネット広告をクリックする人は、もともとその商品やサービスに興味を持っている人です。興味のない人にとって広告は目障りでしかありません。インターネット広告は顕在層だけをターゲットにしているため、効果が高いのです。

CPAを目標指標として利用するということは、顕在層を相手に自社のインターネットマーケティングを最適化していくことを意味します。しかし、いつまでも顕在層だけを相手にしていては成長は望めません。また、インターネット広告を出稿し続けるということであれば、広告費も膨大になります。限られた客層を対象に費用対効果だけを見てマーケティングを行う場合、即効性のある施策ばかりを選びがちですが、顧客の範囲を顕在層から潜在層にまで広げてくために必要な施策は、腰を据えてじっくり取り組まなければならないものばかりです。加えて、広告費を抑えていくためにも、CPA 偏重のインターネットマーケティングから脱却する必要があります。

顧客の範囲を顕在層から潜在層にまで広げるとともに広告費を抑えていくためには、CPA の代わりにどのような目標指標を採用すべきでしょうか。顕在層だけを相手にするのではなく、潜在層をお客様に転換していくためには、まず、自社のホームページにより多くの人を呼び込む必要があります。したがって、ホームページへの流入数は最も基本的な目標指標になります。また、増加した流入数をお客様へと転換するためには、リード獲得を高める必要があります。具体的には、お問い合わせ数や資料ダウンロード数、会員登録数、新規ユーザーの割合なども重要な目標指標となります。また、顧客単価を上げるためには、顧客 1 人あたりの成約数や販売個数なども重要な目標指標となります。

表:インターネットマーケティングの目標指標

インターネットマーケティングの目標を設定する際に採用すべき指標が明らかになりました。では、何らかの目標指標を採用したとき、目標値をどのように設定すればよいでしょうか。理想や願望はモチベーションを維持する上で大切です。ただ、目標から逆算して正しい施策と筋道を明らかにするためには、理想をそのまま目標と定めるのではなく、理想と現実のギャップを知る必要があります。以下で解説する各種の調査を行い自社の客観的な立ち位置を把握してこそ、正しい目標設定が可能になります。

キーワード分析で市場規模を把握する

インターネットユーザーを母集団としたマーケティングにおいて重要なことは、ニーズからユーザーを観察することです。インターネットユーザーが Google などの検索エンジンを利用するのは、自身が抱えている疑問や悩み、問題への解決策を探しているからです。したがって、ユーザーが利用しているキーワードを分析すればユーザーニーズが見えてきます。

自社の製品やサービス、もしくは競合品に関して、インターネットユーザーは何を欲しており、何を不満に思っているのか。どのような領域において、新たにニーズを開拓できる余地が残されているのか。どのようなキーワードをターゲットにすれば効率的な集客ができるのか。こうした様々な情報がキーワード分析を通じて浮かび上がってきます。以下ではキーワード分析の手順を流れを説明します。

Google が提供するキーワードプランナー(keyword planner)において何らかのキーワードを入力すると、インターネットユーザーたちがどのような関連キーワードで検索しているか、また、何回くらい検索しているかが定量的に明らかになります。検索回数が多いということは、そのキーワードの周辺にユーザーニーズがあるということです。そこで、キーワードプランナーを用いて、集客を行う上でメインとなるキーワード、自社の製品やサービスと関連がありそうなキーワード、Google が提案する関連キーワード、また、そこから派生して得られるキーワードなどを収集します。

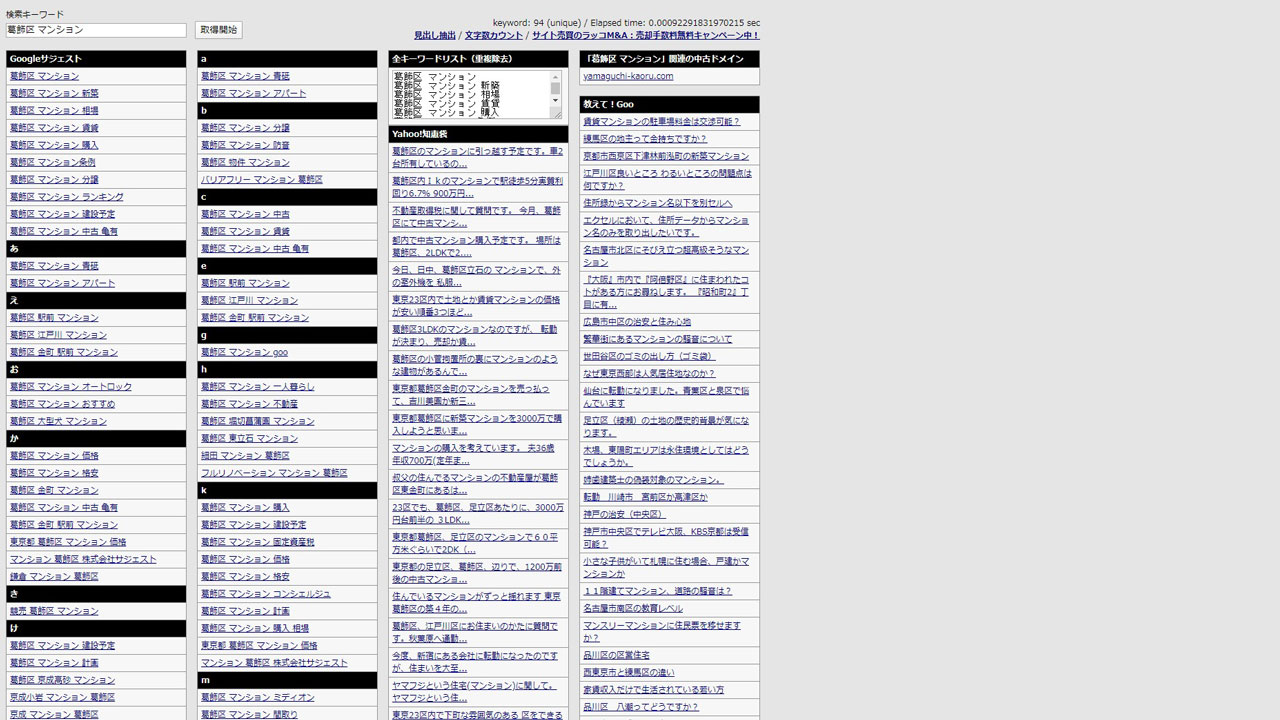

キーワードを収集する際には、「関連キーワード取得ツール」など他のツールも併用すると効果的です。これは、Google サジェストや教えて!goo、Yahoo!知恵袋などから関連キーワードを一括取得し、表示するツールです。

メインとなるキーワードを収集したら、それらの検索回数をエクセルなどに記録していきます。検索数が多いキーワードをメインキーワードに選べば検索される回数は増えるものの、競合サイトも強くなるため、検索結果において上位に表示させるのが難しくなります。逆に、検索数の少ないキーワードを選べば上位表示させやすいものの、検索される回数が少なく、上位表示させても流入を稼げないこともあります。ただ、この時点では難しいことを考えず、主要キーワードの検索回数を観察することにより、自社に関連するインターネット市場の規模を把握することに努めます。

競合ホームページ分析で市場シェアを把握する

キーワード分析を通じて市場規模を把握したら、次は市場構造、つまり市場シェアを調査します。競合はインターネット市場においてどれくらいのシェアを占めているのか、また、どのような経路で流入を稼いでいるのかを調査します。

競合の範囲についてですが、まず、自社と同じような製品やサービス、代替品などを提供している企業のホームページは自社の競合ホームページになります。また、ターゲットキーワードの検索結果において上位に表示されるホームページや広告なども自社の競合ホームページになります。

主要な競合ホームページをピックアップしたら、SimilarWeb(シミラーウェブ)などの競合サイト分析ツールを用いて、以下の項目を中心に調査します。

- 競合ホームページへの総アクセス数を調べる。

- 競合ホームページへの流入経路(検索エンジン、ソーシャルメディア、ディスプレイ広告、ダイレクト、リファラル、メール)の割合を調べる。

- 競合ホームページのユーザーが利用するデバイス(PC、モバイル)の割合を調べる。

- 主要キーワードについて、競合ホームページ間でのアクセス数のシェアを調べる

つまり、それぞれの競合ホームページはどのような経路からどれくらいアクセスを稼いでいるのか、また、それぞれの主要キーワードにおけるライバルは誰であるかを明らかにするということです。

調査結果をもとに目標を立てる

すでに自社のホームページがある場合には、Google Analytics や Search Console などのアクセス解析ツールを利用して、自社についても、上と同様の項目をチェックします。つまり、自社のホームページへの総アクセス数、自社のホームページへの流入経路、ユーザーの利用デバイス、主要キーワードの検索結果における自社の順位などを調査します。

キーワード分析を通じて明らかになった市場規模に関するデータ、競合ホームページ分析を通じて明らかになった市場シェアと競合の強みに関するデータ、また、自社のホームページに関するデータを比較した上で、以下の点を確認します。

- 市場規模や競合のシェアをもとに、自社のシェアと、自社が将来的にどらくれい伸びる可能性があるかを確認する。

- 競合が集客に成功していて、自社が集客に成功していないキーワードを確認する。

- 競合が集客に成功していて、自社が集客に成功していない流入経路とデバイスを確認する。

自社のシェアと将来の可能性を数値として表現すれば、それをもとに現実的な目標設定を行うことができます。また、それらの数値を継続的に観察することにより、それぞれの施策の効果や、各時点における自社の立ち位置を客観的に把握できます。また、競合との比較で自社が不得意とするキーワードや流入経路、デバイスなどが明らかになれば、優先的に取り組むべき施策がおのずと明らかになります。関連する数値を継続的に観察することにより、施策の効果を客観的に測定することもできます。この記事の冒頭において、「明確な目標を設定することにより始めて目標を達成するために必要なことと正しい筋道が浮かび上がってくる」と言いましたが、その真意が明らかになったかと思います。